副鼻腔炎(蓄膿症)の旦那にハーブティーを飲ませた結果②|漢方・ハーブによるアプローチ

前回「副鼻腔炎(蓄膿症)の旦那にハーブティー飲ませた結果①」の続きから

目次

統合医療的アプローチ|慢性痛を得意とする

過去記事でも書いているのですが、私は腰痛持ちで母は頭痛持ちなんです。

(関連記事→「腰痛をきっかけに、東洋医学に興味を持った。」)

でも「骨が折れている」などCTやMRIの画像に出てくるもの以外は全部「異常なし」で一括りにされるのが西洋医学。

違和感や痛みがあってもどうにも対処できないんです。(「異常なし」じゃなくて、「適応なし」みたいに言ってほしいですよね。痛みがあって異常が全くないわけがありません…。)

西洋医学は例えば交通事故に遭ったとか、脳の血管が破れたとか、そういう急性のものに対処するためにあります。

逆に普段の生活と密接に関わっているようなことであれば、統合医療・東洋医学のほうがQOL(Quality of Life=生活の質)の向上に役立つと言われています。

なぜならば症状単体ではなく、原因や体全体の状態を見ているからです。

さて前回の記事では小林製薬のチクナインのURLを貼りましたが、漢方もかなりメジャーな手段ですよね。

以下の記事では副鼻腔炎の治療が終わったあとに鼻漏に悩まされる男性が、病院では「もう治っていますよ」と何もしてもらえなかったことに納得がいかず漢方でアプローチした症例が取り上げられています。

とても情報量が多いのに分かりやすく書かれているサイトです♪

(参考→「漢方専門の相談薬局 – 山梨県甲府市・漢方坂本」)

漢方は植物や石膏や蝉の抜け殻など、自然界に存在する動植物を用いた「生薬」を原料にしています。

なぜ私がみなさんに自然(療法)に目覚めてほしいと思ったかというと、①西洋医学が根本的な解決にならない場合があるから、②薬が人間の体にとって負担になるからです。

漢方を活用すべき理由①西洋医学が根本的な(原因の)解決にならない場合がある

例えば首のコリが原因で頭痛を引き起こしている場合、コリの原因は血行不良なので蒸しタオルで温めたり、水泳などの肩回りをよく動かす運動を適度にしたり、こまめにストレッチをするなどで根本的な解決に近づきます。

だけど自分で血行を良くする努力をせずに「あ、痛いな。じゃあ薬飲もう。」と気軽に・日常的に薬を飲んでしまう人も意外と多いのです。

そうすると根本原因である「血行不良」は解消されないので、いずれまた痛くなります。そうしてまた薬を飲んで…と負のスパイラルです。

「薬を飲んで楽になるから、スパイラルでもいいんじゃない?」と言う人もいそうですが、薬というのは体にとって良いものではないので摂らないに越したことはないのです。

漢方を活用すべき理由②薬が人間の体にとって負担になる|石油原料

以下は石油に関する小学生の作文の引用です。この作文は「石油は限りある資源だから環境を大切にしよう」といった結論なのですが、私が着目してほしいのはその前の部分です。

“でも、一番おどろいたのは、毎日飲んでいた薬も石油が原料だったということでした。 石油は、ガソリンやストーブなどに使う灯油というイメージが強かったため、薬として利用され、体の中に入り、病気を治すなんてとても信じられませんでした。”

(参考→「調べてみよう石油の活躍 石油と医りょう」)

スーパーやコンビニで売られているペットボトルのお茶の原材料を見ると「ビタミンC」と書いてあります。酸化して変色するのを防ぐために入れられているのですが、このビタミンCの原料も石油です。

(参考→「ペットボトル茶は危険!発がん性の合成ビタミン大量含有、粗悪な中国製添加物も」)

アトピーや花粉症、香害とともに知名度が上がってきた化学物質過敏症など、現代の病でアレルギー症状が増えましたよね。

交通事故や重度の火傷などから感染症を発症するのを防ぐために抗生物質を点滴するとか、薬でなければどうしようもない場合は仕方がないと思いますが、「少し鼻水が出てきた」「ちょっと頭が痛いかも」などで気軽にやみくもに薬を使ってほしくありません。

石油でできたものを体内に入れると少しずつ少しずつ、消化吸収を担う腸の細胞がダメージを受けリーキーガットになったり、解毒を担当する肝臓に負担がかかったりします。(リーキーガットについては別の記事でまとめる予定です。)

また根本的な解決にならないため薬の依存症にもつながるので、できる限り薬を飲まないで生活できるように心がけていただきたいなと思います。

気軽に薬に頼りすぎて薬が効かなくなった頭痛持ちの母

私の母は頭痛持ちかつ生理痛も重く、若い頃から市販の解熱鎮痛剤を常備していました。

頭痛といえば首の歪みやリンパ液の停滞、冷えなどがありそうですが根本にアプローチせずに「痛い→じゃあ薬を飲まなきゃ!」と気軽に連続して飲んでいました。

40歳を過ぎてから、割れるように頭が痛く日常生活に支障が出るので「どうにかしなきゃ」とやっと重い腰を上げましたが長年放置してきたツケはなかなか回収できません。

「どうしよう」と途方に暮れていると、追い打ちをかけるように昔は効いていた薬がだんだん効かなくなってきました。

やっぱり「薬を飲めば治るんだから、飲めばいいじゃない?」と気軽にとらえてほしくないと思った出来事でした。

今薬がないと日常生活を送れないような方は、例えば体温を上げる努力をして、食事や運動も組み合わせ、徐々に薬を減らしていくといいと思います。(対症療法で気になる症状を抑えながら、ちゃんと原因も解決していくということ。)

漢方薬の場合も「薬」ではあるので副作用もきっちり明記されています。薬である以上、肝臓に負担はかかりますが①自然由来の原料なので石油に比べれば体に優しいと言えるでしょう。加えて②症状だけでなく体全体の状態から判断して漢方薬の選定をすることからも、体に優しいと言われているのです。

副鼻腔炎を楽にするの4つの要素と8つの生薬

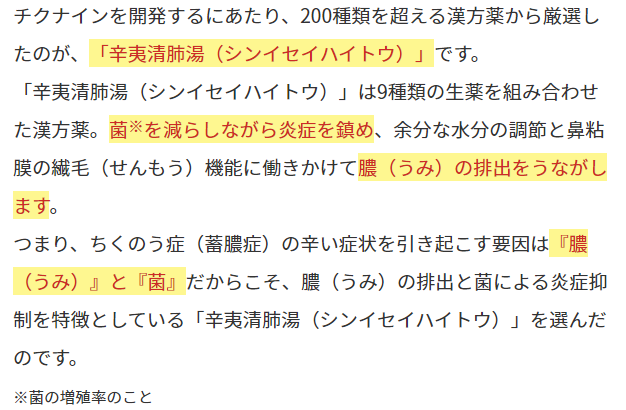

小林製薬のホームページではチクナインの特徴を以下のように説明しています。

(参考→「チクナインの特長 小林製薬株式会社」)

整理すると副鼻腔炎を楽にするためには以下の4つの要素が必要になるということです。

- 菌を減らす

- 炎症を鎮める

- 粘膜のむくみを取る

- 膿を排出する

そのために選ばれたのが以下の8つの生薬なんですね。

(参考→「家庭の中医学」)

(参考→「公益社団法人東京生薬協会」)

「抗菌」「抗炎症(消炎)」「利尿」「排膿」などの特徴を持った生薬が厳選されていることがわかります。

副鼻腔炎を楽にするハーブティー

病院やドラッグストアで買えるいわゆる一般的な「薬」も「漢方薬」もどちらも「薬」でした。

ちなみに錠剤だったり顆粒だったり塗り薬だったり、形は色々ありますが「薬」というものは必ず副作用があるという特徴があります。

もし仮に「よーし、薬を作るぞ~!」と意気込んで開発し実験をやっていくうちに副作用がないことが判明したら、それは「食品」「サプリメント」等の分類で販売されることになります。

「説明書に副作用が書いてあるけど、そんなに気にならなかったから問題ないな♪」ではなくて「薬と毒は表裏一体」であり、多少なりとも体の負担になっていると覚えておいてください。

「諸刃の剣」で自分を傷つけてしまうのです。

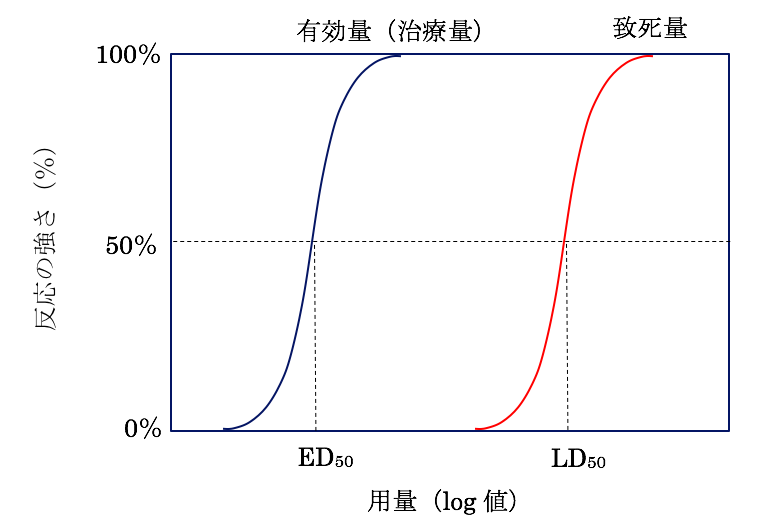

薬を作るときにどれだけの有効成分を入れるかは、マウスを使った実験から描いた以下のようなグラフを見て決めていきます。

(参考→「yakugakulab 薬剤師国家試験を勉強するに当たって必要な情報を提供しています」)

この図で左に行けば行くほど致死量から遠ざかるので安全と言えますが、左に行くほど有効成分も減るので効果も落ちるということになります。

左に行くと安全だけど効き目は落ちる、右に行くと危険だけど効き目は上がる…そういう風にして、「じゃあこの辺が1番バランス取れてるかな?」という位置を狙って用量を決めるのです。

つまり致死量には至ってないというだけで、薬は必ずしも毒(体にとって負担になるもの)を含んでいることを忘れてはなりません。(だからこそ根本にアプローチすることが大事ですね。)

さて「ハーブ=薬草」というイメージがありそうですが、ハーブティーの場合は薬ではなく食品として扱われています。

昔、保冷剤がない時代におにぎりに梅干しを入れて殺菌効果を狙ったり、体を温めるために柚子湯に入ったり、風邪のときに長ネギを首に巻いたり……そんな風に薬ほど仰々しいものではなくても、体の力を手助けするために使われてきた生活の知恵がありますよね。

ハーブティーもそのような「体の力を手助けする食品」だと思っていただけると良いかと思います。

薬と比べて体への影響がゆったりとマイルドなので、体質改善をしようと思ったら少なくとも2週間以上毎日少しずつ飲み続ける習慣をつける必要があります。

基本的に一般人が購入して危険になるようなものは少ないですが、妊娠中や授乳中に避けるべきものや、長期の使用を避けるべきハーブもあるので最初は実店舗でスタッフさんに相談して購入し、慣れてきたらネットショップで購入するのもいいかもしれませんね。

私がよくハーブティーを購入するお店はこちらです。↓↓

①enherb(=エンハーブ)|グズグズすーっとさせたい時に

写真はイメージです…というのも、こちらはリセットビューティーという(私の)デトックスや腸内環境改善を目的に買ったものの写真で、旦那用に買ったハーブティーの写真ではないのです。乾燥ハーブがいっぱい入ってるんだな~と思ってもらえればと思います。(笑)

元々ブレンドされて売られているものか、それに1種類ハーブを加えるくらいなら定価で購入できます。

完全オリジナルの「フルオーダーメイド調合」を店員さんにしてもらう場合は手数料が税抜500円追加されます。

エンハーブはおいしさ・飲みやすさの信頼度が抜群です。とにかくおいしいので私は体質改善ではなくて、単においしいもので癒されたいときに買いに行ったりもします。

副鼻腔炎ということになると、オーダーメイドでなければ「グズグズすーっとさせたい時に」が合っているかなと思います。

花粉症の方向けに考えられたブレンドのようですが、ペパーミントで消炎(赤みや腫れを引かせる)、ネトルで粘液溶解(鼻水を出しやすくする)、その他デトックスを得意とするダンディライオンルートなどは副鼻腔炎ブレンドとして飲んでも良さそうです。

(参考→「ハーブ専門店 エンハーブ グズグズすーっとさせたい時に」)

②フレーバーライフ|ブリーズ

今シーズンの(?)副鼻腔炎で最初に使ったのはフレーバーライフ社の「ブリーズ」というブレンドハーブティーです。

ペパーミントとネトル(先ほど花粉症向けと書きましたが、アトピーに大抜擢されるハーブでもあります)がメインのスッキリと飲みやすいハーブティーでした。結構スースー感が強いと私は思っています。

(参考→「フレーバーライフ」)

③生活の木|リフレッシュネトル

いよいよティーバッグが最後の1個になったところで、次は生活の木のブレンドハーブティーを試してみることにしました。

「呼吸」「鼻のむずむず」等をテーマにしたスッキリ系のハーブティーはいくつかあったのですが、最初に使ったブリーズがすごくよかったので同じようにペパーミントとネトルが含まれているこちらを選びました。

飲んでみるとミントっぽさがなく、ハーブのほのかな甘みが感じられる商品でした。スースーする感じや薬草っぽさが苦手な方はこちらのほうがおすすめです♪

(参考→「生活の木」)

副鼻腔炎×アロマテラピー|ペパーミント、ジュニパーベリー

最後にちょっとだけアロマ編も書きますね。

副鼻腔炎を楽にするためには

- 菌を減らす

- 炎症を鎮める

- 粘膜のむくみを取る

- 膿を排出する

の要素が大事でした。

「抗炎症」「殺菌」といえばペパーミント。歯磨き粉や眠気覚ましのガムにも使われている香料なので、そこまで好き嫌いの分かれる香りではないと思います。

ペパーミントやティートゥリー、ユーカリ、サイプレスなどのグリーン調のシャープな香りの精油たちは呼吸を楽にしてくれます。

季節の変わり目にディフューズしたり、キャリアオイル(ホホバオイルやスイートアーモンドオイル等)で1~3%程度に希釈して胸の辺りに刷り込むようにトリートメントすると気持ちいいですね。

あとは今うちにある精油でジュニパーベリーというものがあります。

お酒のジンの香りづけに使われる植物の精油で「解毒(デトックス)」「むくみ改善」にはもってこいなんです。

セラピストの仕事をしているときにふくらはぎに頑固なコリとむくみのある方がいらっしゃいました。一生懸命手技をやってもなかなかほぐれないので、アロマの力を借りてみてはどうかと思い購入した精油です。

精油を入れてオイルトリートメントをすると2倍も3倍もほぐれる速さが違い、「やっぱり精油ってすごいんだ」と実感したのを覚えています。

ふくらはぎのむくみに良いということは呼吸器の粘膜のむくみにも良さそうなので、気分によってペパーミントかジュニパーベリーを希釈したオイルを旦那のデコルテ・肩・首あたりに塗ってトリートメントをしてみました。

旦那の感想は「スースーして鼻の通りが良くなった感じがする」とのことです。(^_^;)

さて、意外と文字数が多くなってしまいましたね。今回は自然療法について書いてきました。

この記事が「へぇ~そういう世界があるんだ~」と植物の世界をのぞくきっかけになってくれたら嬉しいです。

では最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

副鼻腔炎ネタ第3弾はこちら→「副鼻腔炎がひどくなった旦那になた豆茶を買わされた」

スポンサーリンク