【画像多め】登録販売者|独学でも一発合格できたテキストと勉強法紹介|ブログ|ココデル虎の巻

こんにちは。

今日も本棚がパンクしそうなナツです。

今回は本棚にある登録販売者のテキストを減らせたら…と思い、登録販売者試験を受験したときのことをアウトプットしていくことにしました。

購入テキスト

2020年|ユーキャン、過去問正解

もともとは2020年に受験するつもりで、テキストを買い、仕事の休憩時間や電車の中などで勉強していました。

しかし新型コロナウイルス感染症が少しずつ流行りはじめ、様子見のオンパレードで試験も延期なのか中止なのかわからないし、バシッとスケジュールを決めて効率よく勉強するのが無理そうでモチベーションが落ち、結局受験せずに終わりました。

当時買ったのはこちら。

①ユーキャンの登録販売者 速習テキスト&重要過去問題集

過去の私は本屋で立ち読みの後、Amazonで注文したようです。

いいと思った点は

- カラーである(白黒だと眠くなりそう)

- キャラクターで盛り上げようと工夫してくれている

- 本当に31日でマスターできるならありがたい

- 過去問もついているのなら、1冊で一応全てが揃ってお得

でした。

いくつかの個人ブログを調べたところ、過去問をメインに勉強するのが王道で、サブテキスト・辞書代わりに教科書っぽいものを1冊持っておけばOKと主張している方が多かったので、過去問以外にこちらも持っておくことに。

31日だと「知っている」「見たことがある」状態にはなれるかもしれませんが、「マスター」はできないのではないか…と私は思いました。

②令和2年版 全国登録販売者試験過去問正解

独学で勉強している方のブログを見ると、とにもかくにも過去問・過去問・過去問!という感じでした。

過去問が無いことには始まらないと思い、こちらを購入。

一応本屋で立ち読みもしましたがメーカーによる差はあまり感じなかったので、「これでいっか」と選びました。

ただの過去問集。特にめっちゃいいとか悪いとかはなく、普通の過去問集だなと思いました。

「問題を見れれば何でもいい」という方には十分ですね。

ちなみに試験問題は福祉保健局のホームページで見ることもできます。

(例えば東京都だとこちら→「 健康・安全 > 医薬品の安全 > 登録販売者試験について > 令和3年度登録販売者試験について”>東京都福祉保健局 > 健康・安全 > 医薬品の安全 > 登録販売者試験について > 令和3年度登録販売者試験について」)

2021年| 通信講座ココデル虎の巻|通学講座の見学もしたが…

2021年もコロナの影響が続いていましたが、鍼灸あん摩マッサージ指圧の専門学校に入ったことでモチベーションが上がったので、比較的カリキュラムに余裕のある1年生のうちに登録販売者試験に合格しておこうと思いました。

中学・高校時代はうっかりミスが多いタイプだったので、詰めの甘さは命取り。要領の良い方は「本屋で過去問買って3周すればいけるっしょ~」とゆるい感じでもいいのかもしれませんが、私はそこまで要領が良くないので、泥臭く本気で取り組むことに。

モチベーションや勉強ペースを維持できるか自信がなかったので、通学講座の見学にも行きました。

(ちなみに見学に行ったのはこちら→「三幸医療カレッジ」)

通学講座だと

- 仲間と顔を合わせられる

- 家族に話しかけられない

- 家事を気にすることなく勉強だけに集中できる

- 本番さながらの緊張感を持って模試を受験できる

などのメリットはありますが…

私が申し込もうとしていたのが春頃。6月には梅雨があり、雨をきっかけに教室に行くのが面倒くさくなって、そのままフェードアウト…なんてことになったら悲しいので、独学をすることに。

そうかといって、市販の教材だけで自分を律しながらペースを維持できるような聖人君子ではないので、間を取って「ココデル虎の巻」(ネットパイロティング株式会社)という通信講座を利用することにしました。

パックの名前は忘れましたが(笑)

- 対策テキスト上・下(教科書的な存在)

- 学習テキストポイント集(直前の見直しなどに。コンパクトにまとまっている)

- 過去問題集(1・2・4・5章は200問、3章は400問)

- 予想問題(全国模試とブロック別(首都圏))

を勉強に使いました。

能動的に取り組むものと、受動的に取り組むものがあったほうがいいかなと思って、一応DVDつきのパックにしたのですが、最初から最後までDVDを使わなかったので、私の場合はついていないパックでよかったですね。

電車の中ではアプリを使って勉強

私は電車の中でも勉強したい派なのですが、登録販売者試験用の教材って重いものが多いので、移動時はこちらのアプリを使っていました。

あとは家にいて紙で勉強していて、気分転換をしたくなったとき、でもサボるのは気が引けるというときにゴロゴロしながらアプリで勉強しました。

無料なのにモードが選べ、出題形式、出題数が指定でき、解説文も載っているので、一切不満なく活用させてもらいました。

当日の会場へ向かう電車でも使いましたし、とってもお世話になりました。

ココデル虎の巻を使った私の勉強方法|反省点

- 教科書を読む

- 過去問を解く

- 間違えたところの解説やゴロなどを調べてノートに記録

普段はこの流れでやっていました。直前には予想問題を2種類×3周ずつやりました。

一、最初に教科書を読む場合はサラッと読むべし!

頭の良い人は「まず過去問をやって、大事だと思うところを教科書で勉強」なんて言うんですが、頭がまっさらな状態で急に過去問をやるって私には結構キツいので、まず教科書を読みました。

それ自体は悪くないのですが、最初に教科書を丁寧に読みすぎて、後半に時間が足りなくなりました。本当は時間を余らせて過去問を繰り返し、記憶を定着させたかったのですが、1周やっただけになったところもありました。

教科書を読んだだけで完璧に覚えられるわけではないので、最初はサラッと目を通す程度でよかったです。

二、自分だけの間違い集を作るべし!

他のブロガーさんと言っていることが同じになってしまいますが、とにかく過去問を解きまくりました。

解いて、間違っていたところは問題集の数字の横に「正」の字をつけます。印が多くついていると、繰り返し間違えているということなので、「今日は時間がないから苦手な問題だけやっておこう」なんて日に、この目印を頼りに問題を選ぶことができます。

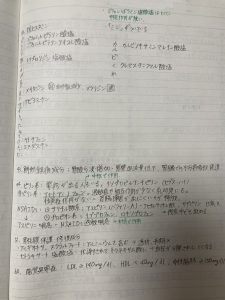

そしてノートには間違えてしまったところ、すなわち「わけわからない問題」「覚えにくい問題」などについて

- 文字で解説を書く

- 絵で解説を書く

- ゴロで覚え方を書く

ようにしていました。

注意したところは、あくまでも「記憶を定着させる」ために書くんだということで、多少格好悪くなっても気にしないでサクサク進むようにしたことですね。

中学生の頃に「ノートを美しく書く」ことが目的になっていて、テストの点が伸びないという事態に陥ったトラウマがあるので、「分かればいい」「読めればいい」のマインドで書くようにしました。なので、余白がもったいないことになってたり、ぎっちぎちになってたりします。(笑)

↑文字とゴロをメモしたページ。

↑絵で解説をメモしたページ

こちらも同様に、繰り返し間違えていると「あれ?これ前にも書いてるぞ?ここが苦手だから、集中的にやればいいのか!」とわかるようになってきます。

(頭の良い方は繰り返し間違えないんでしょうけど!(笑))

そして何度も解く。それに尽きます。

ちなみに「ゴロ」でお世話になったのは「独学のオキテ」というサイトです。

三、オリジナル字引きも作ってみた

これは「絶対やれ!」ってわけじゃないんですが、私がやってみたのでご紹介します。

薬については

- 頭文字

- 適応症、はたらき

- 備考

ビタミン等については

- 名称

- はたらき

- 配合名

をエクセルにまとめてPDF化し、セブンのコピー機で印刷してファイリングしていました。

なぜならば「これってどういうはたらきだったっけ?」「これって配合されるときはどんな名前だったっけ?」と調べるのに、テキストが分厚くて重くて大変だからです。

私の場合は8枚になりましたが、人によってはもっと少ない人もいるでしょう。「頻繁に見て確認する」というポイントがあるのであれば、それだけでまとめて見やすくするのもいいと思います。

↑後から手書きで追加したり、色を塗ったりもしていました。

ココデルを使ってみてどうだった?よかった?|口コミ|感想|レビュー

結論から言うと、使ってよかったです。

よかった点①テキストが読みやすい

テキストは黒と赤の2色(真っ赤ではなくくすんだ赤なので目に優しい)。

文章も読みやすくまとめられていて、(私は使わなかったけど)赤シートも使えると思います(気持ち透けなくはないけど、完全には読めない程度)。

「カ・ラ・フ・ル!」って感じだと私は目が疲れちゃうので、2色刷りでちょうどよかったかなと思います。

よかった点②予想問題集がそれっぽい

本屋さんで買える、いわゆる「市販のテキスト」で独学する場合との大きな違いなんじゃないかなと思います。

教科書や過去問は、結局のところ似たり寄ったりで最後は好みの問題かもしれないけれど、予想問題はメーカーさんによって差がつくんじゃないでしょうか。

とくに「ココデル虎の巻」の場合は都道府県ブロックごとの傾向も加味して作られているので、自分一人ではできないことをお金を払ってやってもらったという感じですね。

まさに餅は餅屋。

やっぱり「過去問で〇割とれるようになったから、大丈夫だろう」って思っても、過去問がそのまま出るわけではないし、不安じゃないですか。

私も実際「結構過去問やったし大丈夫かな」って思って予想問題を解いたら、間違いがたくさんあったので、精神安定剤的な意味でも本番前に解いておいてよかったです。

よかった点③過去問が章ごとになっている

ココデルを買って一番よかった点がこれです。

普通の過去問題集って〇年度・◇年度・△年度と年度ごとに区切られているじゃないですか。

それだと教科書を1~5章までひと通り勉強した後じゃないと、過去問を始められないような気持ちになりませんか?

それで5章が終わる頃には1章を忘れているから過去問が解けない…という悲劇が待っています。

でもこうして1章は1章、2章は2章となっていれば、1章の教科書を読み終わり次第、すぐに問題演習に入れるので記憶も新しいし効率的ですよね。

同じことばかりやっていても脳が飽きてくるので「2章の過去問を解く→間違えた箇所のノートをつくる→気分転換に4章の教科書を読む→2章の過去問再開」などと、解く・書く・読むを違う章で行うことで、集中力をキープしました。

おまけ|集中力無理矢理キープ法も紹介

私は本業が「学生」であり「夏休み」たるものがあるので(=比較的時間に融通が利く)、5月後半に教材を購入し、6月から勉強して9月に受験という、だいたい3ヵ月くらいの勉強期間になりました。

社会人生活を送りながら受験する方は半年かけたほうが余裕があって安心できるかなと思います。

私は勉強が嫌いでないことには自信があったのですが、それでも「も~やだ!遊びたい!サボりたい!動画見たい!グータラしたい!」という誘惑に襲われたことが何度もありました。

だってGさん(←夫のこと)が隣で大音量でアニメ見てるし!

そんなとき、私は極狭の洗面脱衣所に引きこもりました。

4人家族とかだと、誰かしらがお風呂入ったりドライヤーかけたり、トイレ入ったり…があるかもしれませんが、うちは夫婦2人暮らしなので簡単に「誰にも邪魔されない空間」を作ることができました。

(有料自習室も好きだが、今の家からのアクセスと料金プランが程よいところがない。)

洗面所では登録販売者の勉強をしたり、電子書籍の原稿を書いたり…。

「そこまでして!?キモい!!」って思われるかな~と一瞬頭をよぎったのですが、キモくても私は一生懸命でした。

年齢制限もないですし「落ちてもまたリベンジできる」資格ではあるのですが、過去問をひたすら解いていて

2回もこんなことやりたくねぇえええええ!!!!!

と思えたのが、一番のモチベアップにつながりました。

そんな歯の食いしばりが報われ、私は120問中101問正解し合格しました(84問以上が合格)。過去問+予想問題のおかげですね。

さて、1つでも「役に立った」と思える情報はありましたか?

受験を控えている方は頑張ってください。ひそかに応援しています。(笑)

ここまで読んで下さり、ありがとうございます。(^_^)/~

関連記事一覧

・登録販売者とは|薬剤師との違い|本気になれた理由|窓口で願書取得してみた

・私が登録販売者の勉強をする理由③|メディカルアロマテラピーはどこまで薬の肩代わりをできるのか

スポンサーリンク