なぜ勉強をしないといけないのか?②

また新たなページを開き、書き始めようとしたところ、顔につけた保湿用のオイルが時々フワッと香るので、それについてちょっとだけお伝えしようとしたら、1000文字に到達してしまいそうだったので、違う記事でまとめるべく、メモだけ残して、また新しくページを開きました。(笑)

いつもは雑談の長い私ですが、結論を早く知りたくて、クリックしてくださった方もいるでしょうから、今回はズバッと結論から書いていきましょうか。

・ずばり、「なぜ勉強をしないといけないのか」というと、「幸せな人生を送るため」です。

・そして、「幸せな人生を送るために必要なことは何か」というと、「主体的に生きること」です。

・さらに、「主体的に生きるためにはどうすればいいか」というと、「第二領域の時間をできるだけ増やせばいい」のです。

これだけではよくわからないと思うので、さらに詳しく書いていきます。

そもそも、「幸せ」の正体が何だか説明できる人、いますか?

私が「幸せ」として考えているのは、

・いつもにこにこ微笑んで過ごせること

・死ぬ間際に「この人生でよかったな」と思えること

ですかね。

Wikipediaでは、「心が満ち足りていること」。goo辞書では、「運がよいこと」「その人にとって望ましいこと」「不満がないこと」…etcでした。

みなさんは、何か思いつくこと、ありましたか?

東洋医学を学んでいる時に教わったこと。

多くの人が「幸せ」を勘違いしています。

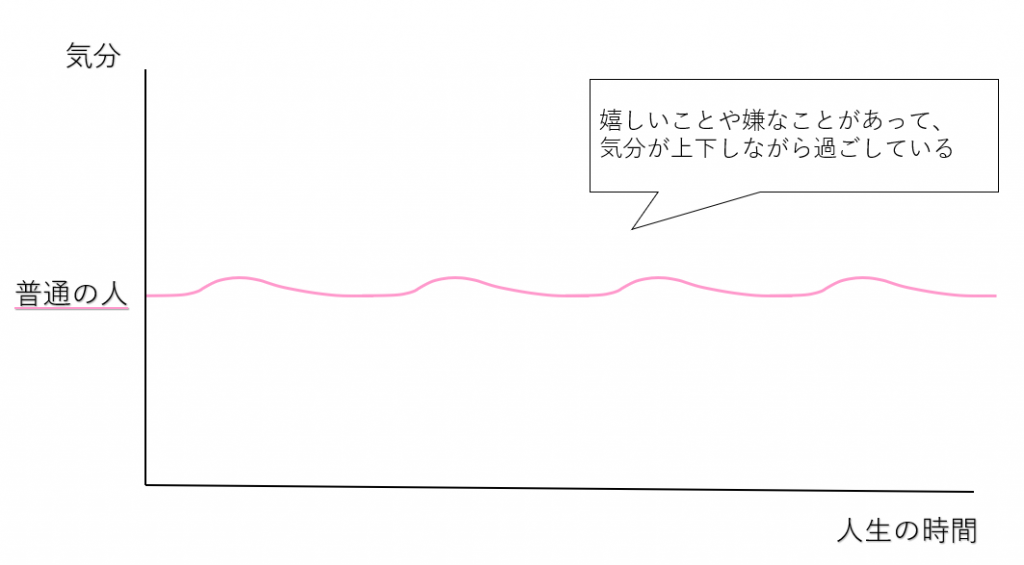

以下のような、「人生の時間」と「気分」のグラフがあったとしましょう。

普通の人は、嬉しいことや嫌なことがあって、気分がほどほどに上下しながら、生活しています。

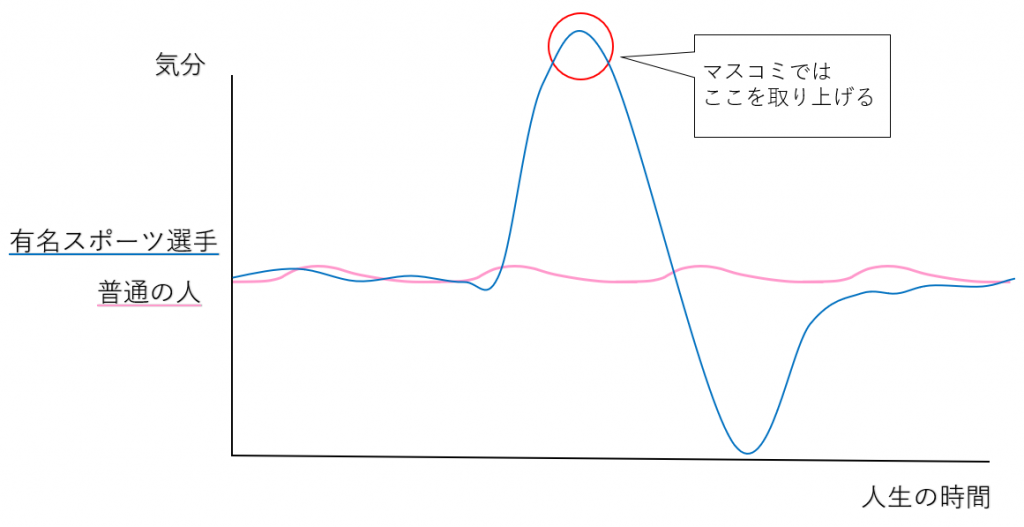

テレビやネット、雑誌など、マスコミでは「オリンピックで金メダル!!!」「○○選手、通算○○本安打達成!!!」という、物事のピークを取り上げます。

そうすると、世の中の人々は、その切り取られた瞬間がキラキラして幸せそうに見えるものですから、「私には才能がないから、幸せじゃないんだ!」「もっと資格を取ろう!」なんて、このグラフにあるような、物事の山の頂点を作ろうとするのです。

一方、東洋医学の先生が言った「本当の幸せ」とは何だったのでしょうか。

「本当の幸せ」

それは

「平穏」

です。

流行ったものは必ず廃り、上がったものは必ず下がる、それが世の定めです。

一度頂点を味わったものは、必ずどん底を味わわなければいけません。

私や私の家族がオリンピック選手なわけではないので、私からは何とも言えないのですが、その先生によれば、何かを達成した瞬間は幸せに包まれていたスポーツ選手も、スランプや怪我の時など、頂点を過ぎた後は、一般人には想像もつかないほどのどん底にいるのだとか。

「本当に酷いもんですよ」とのこと。

他人よりも山を高くしてしまった人は、他人よりも深い谷を経験しなければならないのです。

だから、「平穏」=いつも穏やかでいなさい、ということなのだと思います。

(誤解してほしくないのは、「スポーツ選手や有名人は全員不幸だよ」とか「不幸になるから目指しちゃダメだよ」という意味ではなく、「山の頂点を作ることこそが幸せ」という間違った幸せのイメージを見直してほしいという意味で、この例が使われたということです。)

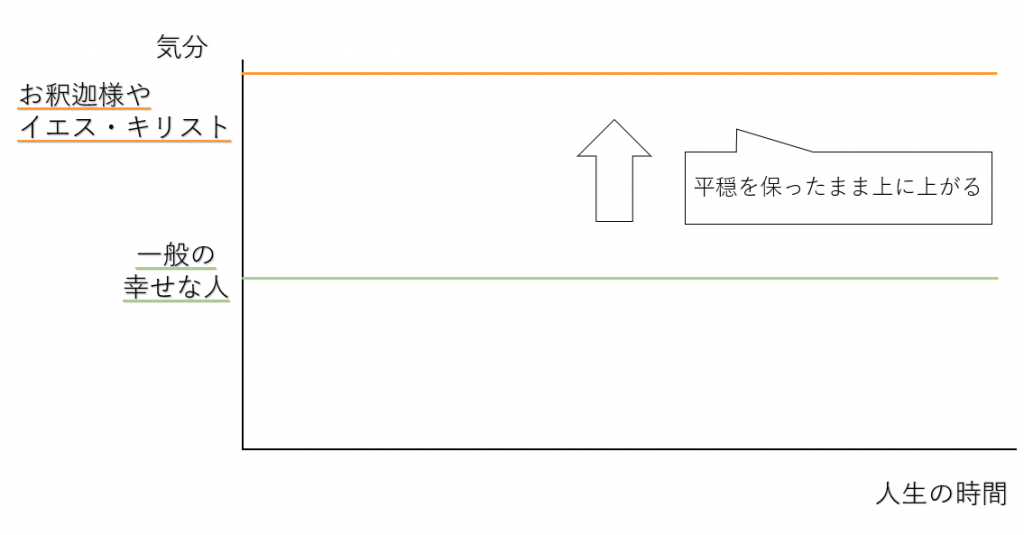

ちなみに、以下のグラフのように、一般の幸せな人=平穏な人の線が黄緑だとすると、お釈迦様やイエス・キリストなど、悟りを開いた人の線はオレンジのように、平穏を保ったまま、幸福度が高くなっているとのことでした。

つまり、「平穏どころじゃない!もっともーっと幸せを追求してやるぞぉー!」なんて思った人は、このオレンジを目指せば良いのではないでしょうか。

私もそうなれるように、頑張ります♪ふふ(^-^)

(「マインドフルネス」という言葉もかなり流行ってきていると思いますが、分野としてはそのあたりにかぶってきますね。

以前は、瞑想?心?幸福度?宗教?=怪しい?…なんて思われていたそうですが、先日、精神科医の方の講演を聞いていたら、今ではマインドフルネスが幸福度を上げることは、科学的に証明されているとのことです。

次回は、「心を平穏に保つ方法」について書いていきます。)